みなさんは「多肢選択式問題」と聞いて、どんなものを思い浮かべるでしょうか? あまり耳慣れない言葉かもしれませんが、「マークシート形式の問題」といえば、イメージしやすいかもしれません。情報系の国家試験である「応用情報技術者試験」では、この多肢選択式が採用されています。今回は、応用情報技術者試験の過去問をもとに、多肢選択式問題の出題傾向について分析してみました。

※本ブログは過去の出題傾向を数値的に分析したものであり、今後の試験への活用を推奨するものではありません。あくまで「そんな傾向があるんだ~」という気持ちで楽しんでいただければと思います。本番では、しっかりと実力をつけて自力で合格できるようにしましょう!

4択の正解率は本当に25%なのか?

さて、応用情報技術者試験(以降、AP試験)といえば、エンジニアにとって登竜門とされる国家試験です。試験は、午前試験(多肢選択式)と午後試験(記述式)の二部構成となっており、両方で60点以上取得するのが合格条件です。どちらも、限られた時間内に相当量の問題を解かねばならず、毎回多くの受験者を苦しめています。時間が足りず(あるいは、答えがわからず)、あてずっぽうで解答欄を埋めて提出したという受験者も多くいるはずです。

午後試験は記述式のため、一部の選択問題を除けば、あてずっぽうでの正答率はほとんど0%でしょう。一方の午前試験は、選択肢ア~エから1つを選ぶ4択問題です。あてずっぽうに(ランダムに)解答した場合の正答率は、単純計算だと25%です。あと1問合っていれば合格できるという場面では、25%はいささか低い確率だと感じます。

しかし、正解の選択肢に偏りがあったらどうでしょうか? もし、他より高い確率で当たる選択肢があるのなら、それを選ぶことで、ギリギリで合格する可能性を上げられるかもしれません。

そこで、過去のAP午前試験の解答を分析し、選択肢に偏りがないのかを調査してみました。

AP午前試験の分析(準備編)

それでは、早速IPA(情報処理推進機構)のホームページで公開されている、AP午前試験の過去問と回答をダウンロードして分析してみましょう。

今回は、2009年度~2024年度までのデータを対象にしました(最新の2025年度は、分析結果の検討用に使用するために対象外としています)。

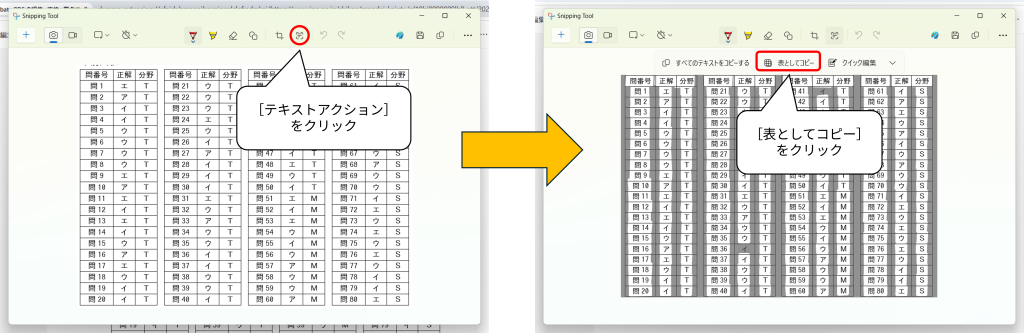

元データはPDF形式なので、分析しやすいようにExcelに取り込んでいきます。この取り込みには、Windowsのキャプチャ機能である「Snipping Tool」を利用しました。PDF上でコピーしたい箇所を選択し、「テキストアクション」をクリックすると、文字がハイライトされてクリップボードへコピーできるようになります。

ここが地味に大変なところでした。上図のように、そもそも文字として認識されなかったり、カタカナの「エ」が漢字の「工」と読み込まれたり、「ウ」が「ワ」になったりと、いろいろと調整が必要な箇所がありました(手入力よりは早く終わったとは思いますが)。 そうして得られたのが、次のファイル(Excel形式とCSV形式)です。全31回分のデータをまとめています。このデータから、どのようなことがわかるのでしょうか?

AP午前試験の分析(結果編)

それでは分析結果です。ここでは、「選択肢ごとの出現頻度」と「試験ごとの選択肢のばらつき」という2つの観点に絞ってデータを見ていきます。

●選択肢ごとの出現頻度

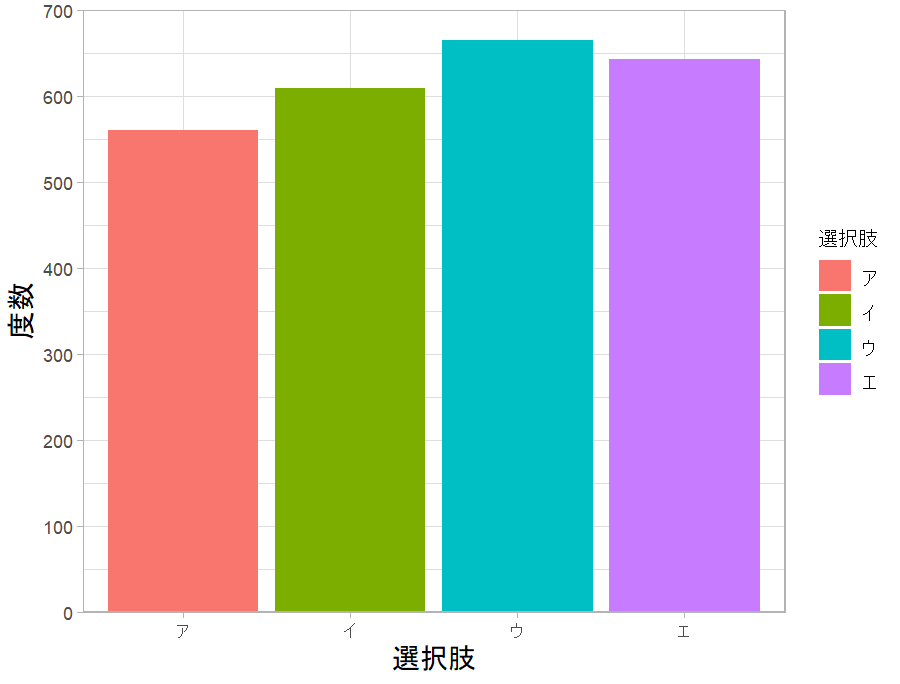

まずは、全31回で各選択肢が登場した回数を集計しました。

表1:全31回の登場回数

| ア | イ | ウ | エ | |

|---|---|---|---|---|

| 回数 | 561 | 610 | 666 | 643 |

| 割合 | 22.6% | 24.6% | 26.9% | 25.9% |

グラフ1:全31回の登場回数

この結果から、ウ > エ > イ > ア の順で登場回数が分布していることがわかります。

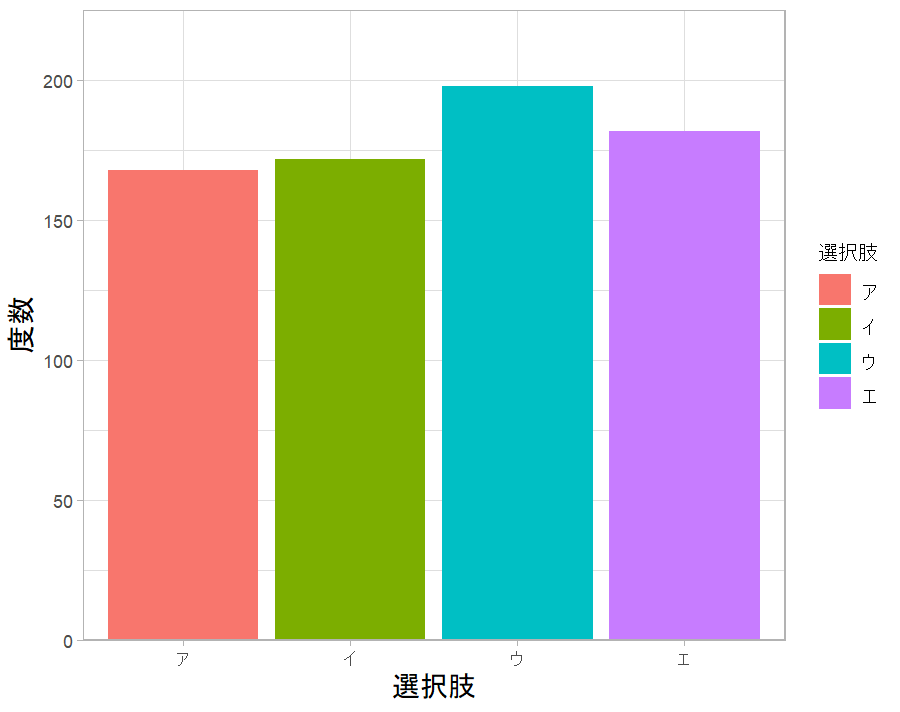

さらに、ここ数年間で傾向が変化した可能性もふまえて、最近のデータに絞って確認しておきましょう。以下は、2020年以降の各選択肢の登場回数です。

表2:2020年以降の登場回数

| | ア | イ | ウ | エ |

|---|---|---|---|---|

| 回数 | 168 | 172 | 198 | 182 |

| 割合 | 23.3% | 23.9% | 27.5% | 25.3% |

グラフ2:2020年以降の登場回数

こちらも、若干ですが ウ > エ > イ > ア の傾向があることがわかります。

上記の傾向から、問題ごとの正解の確率を上げるのであれば、「ウ」を選ぶのが良いと考えられます。

それでは、解けない問題の解答はすべて「ウ」にするのが正しいのでしょうか? あなたが試験を終えたとき、80問中60問が「ウ」であったら、さすがに不安を覚えるはずです。そこで次は、試験1回あたりに各選択肢がどの程度登場するのかも調べてみましょう。

●試験ごとの選択肢のばらつき

試験1回あたりの、ア~エの最大登場回数と最小回数をまとめると次のようになります。

表3:各選択肢の最大/最小登場回数

| | ア | イ | ウ | エ |

|---|---|---|---|---|

| 最大 | 30 | 30 | 33 | 29 |

| 最小 | 10 | 13 | 14 | 10 |

多少の差はあるものの、どの選択肢も多くても30回程度、少なくても10回程度は登場していることがわかります。

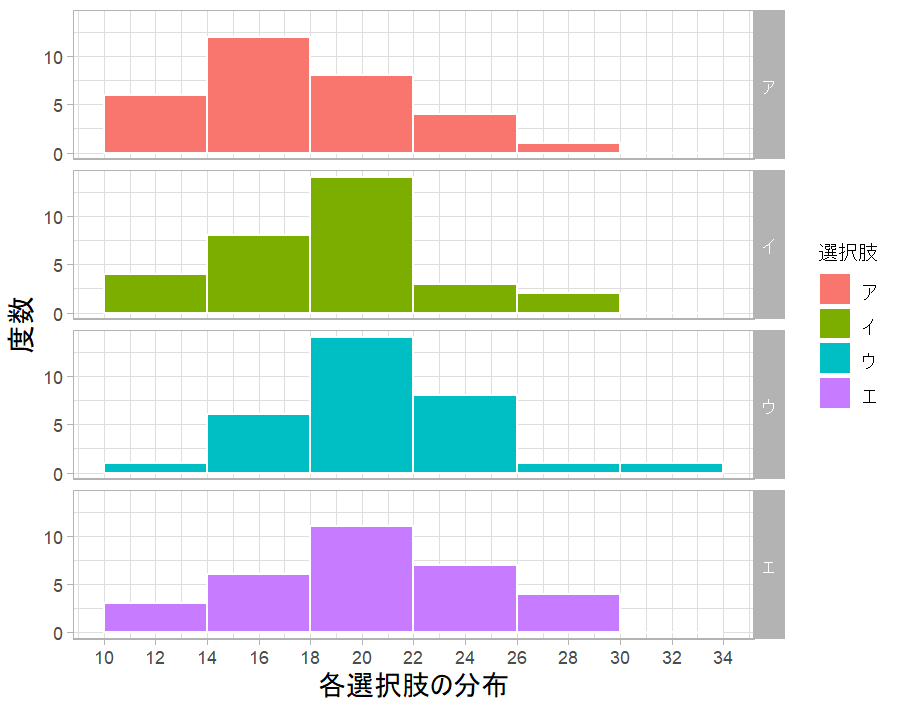

さらに、1試験あたりの各選択肢の登場回数について、ヒストグラムを作成してみましょう。ヒストグラムは、選択肢ごとの登場回数の分布を視覚的に把握できるグラフで、出現傾向や偏りをひと目で確認するのに役立ちます。

グラフ3:1試験あたりの登場回数分布

「ア」を除き、1試験あたり18~20回登場するパターンが最多になっています。また、1試験中にそれらの選択肢が著しく少ない場合や多い場合は、ほとんどないことも読み取れます。

これらの結果から、同じ選択肢が40回登場するというような、偏った解答になっている場合は注意するべきだと考えられます。

2025年度春試験との比較

最後に、調査結果を検証しましょう。対象は、直近で実施された2025年度春試験です。この試験における各選択肢の登場回数は以下のとおりでした。

| ア | イ | ウ | エ |

|---|---|---|---|

| 12 | 24 | 29 | 15 |

「イ」と「エ」の登場回数が逆転しているものの、それ以外の要素はおおむね調査結果どおりとなりました。1回分しか検証できていないものの、実際の試験でもある程度通用する可能性はありそうですね。

調査のまとめ

今回の調査から、次のことがわかりました。

・1問あたりだと「ウ」が正解である確率が高い、また「ア」が正解である確率は低め

・1試験あたりだと、どれか1つの選択肢に著しく正解が偏ることはまずない

いかがでしたでしょうか、少しでも興味が惹かれる内容であれば幸いです。また、私が見つけられていないだけで、他にも傾向があるかもしれません。今回の分析データは公開していますので、ぜひ自由に使用して面白い傾向がないかを探してみてください。